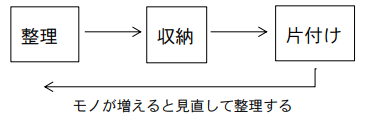

整理

収納

片付け

それぞれの言葉の違いが分かりますか?

私が整理収納に関する講座を開催するとき、必ずこの3つの言葉の意味の説明から始めるのですが、講座の後のアンケートに「言葉の意味が分かると、自分が何に困っているかが分かりました!」という声を多くいただきます。

ざっくりと説明すると、次の通りです。

整理=必要なモノと不必要なモノを分けて、必要なモノを選び取ること

収納=使うモノを使う場所に出し入れしやすく収めること

片付け=使ったモノを元の場所に戻すこと

イメージを図で表すと、こんな感じです。

整理の意味とポイント

「モノを整理する」と聞くと「捨てるモノ・いらないモノ」を選びがちですが、モノの整理の本当の意味は「必要なモノと不必要なモノを分けて、必要なモノを選び取ること」です。

そして選び取るときの判断基準は「使える・使えない」ではなくて「(自分が)使うか・使わないか」です。

(好きなモノ、大事なモノを選ぶ方が分かりやすい方もいます。)

モノの整理の目的の1つに「自分が管理できる量を知ること」があります。

冷蔵庫に賞味期限の切れた食品や調味料はありませんか?

気に入った洋服を買ったら家に似たようなデザインの服があったという経験はありませんか?

家にあることを忘れて同じ本を何冊も買ったという経験は?(これは私の家族の実話です)

このように、自分が管理できる量を超えたモノを持っていると、どうしても使い切れずに無駄にしたり、持っていることを忘れて二度買いしたりしやすくなります。

そうなると、お金ももったいないじゃないですか。

お金を大事に使うためにも、自分が無理なく管理できる量を知り、その量を維持するためにもモノの整理は必要なのです。

とはいえ「使える・使えない」で選んでしまうと判断が難しくなります。

なぜならモノはそう簡単に壊れたりしませんからね。

「自分は使わないけど、まだ使える状態」のモノをどうしようか…と迷ったことはありませんか?

・好みが変わった洋服や食器

・子どもが成長して着られなくなった子ども服

・子どもが遊ばなくなったおもちゃ

・もう読まなくなった本

など、「モノとしてはまだ使えるけれど自分は使わない」モノであれば、「自分にとっては不要なモノ」だと判断してください。

(ただし思い出のモノは除きます。)

もし使わないけど捨てられないというのであれば、ひとまとめにして生活の邪魔にならない場所に置いておくだけでも構いません。

大事なのは生活空間を「使うモノ・大事なモノだけにしておくこと」と「自分が管理できる量を知り、維持すること」です。

そのためにも「使えるかどうか」ではなくて「使うかどうか」で判断してくださいね。

収納の意味とポイント

収納とは「使うモノを使う場所に出し入れしやすく収めること」です。

モノの整理で選んだ「自分にとって必要なモノ、大事なモノ」を使う場所、使うペースなどで分けて、よく使うモノほど出し入れしやすい収納にしましょう。

「よく使うモノは出しっぱなしでもいいですか?」という質問をいただくことがありますが、「置き場所が決まっていてそこに出して置くこと」と「どこでもいいから出しっぱなしにすること」は違いますので注意が必要です。

出しっぱなしでも構いませんが、必ず置き場所を決めておきましょう。

その場合はトレイやカゴに入れるなど、少ない動作で出し入れできるようにしておけば、出しっぱなしではなくて「見せる収納」の1つになりますよ。

収納場所や収納方法を決めるときのポイントは「面倒くさい動作を減らすこと」です。

・フタの開け閉めが面倒くさい→フタなしの入れ物にする

・服をたたむのが面倒くさい→ハンガーにかける、カゴに投げ入れるなど別の方法を考える

・置き場所が遠くて面倒くさい→置き場所を近くにする、またはモノの数と置き場所を増やす

など、小さな「面倒くさい動作」を減らしていけば片付けのハードルも下がります。

普段の生活で「これ、いつも出しっぱなしになってるな…」というモノがある場合は、収納場所か収納方法に「面倒くさい動作」がないかどうか?を考えてみてくださいね。

人は何かモノを使うときは、少々面倒くさくても取り出すんですけどね。

使った後、元の場所に戻すのが面倒くさいと「後でいいか」とか「また使うし、出しておこう」とか思って、ついその辺にポイっと置いてしまったりしがちなんですよね。

だからこそ、出し入れしやすい収納は片付いた空間への近道となります。

そして「家を片付けてスッキリさせよう」と思うと、つい「モノは少なく」と思いがちですが、戻す場所まで行くのが面倒くさいのであれば、あえて数を増やすのも1つの方法です。

これを言うと驚かれる方も多いのですが、我が家はリビング、キッチン、洗面所だけでもハサミが10個以上あります。

なんなら本棚の上下の棚に1個ずつ置いてあったりもしますし、洗面所だけでも2個あります。

なぜそんなことになったのか?というと、私はとても面倒くさがりなので、モノを切るときは(ハサミを取りに行くために)ほんの少しの距離でも歩きたくなくて、モノを切る可能性がある場所には片っ端からハサミを置いていきました。

結果として我が家は「ハサミだらけの家」になったのですが、全てのハサミが元の場所に片付けられているので散らかってはいません。

ハサミ以外にも筆記用具とか爪切りなど、使う人が複数いて、それぞれの使う場所が違うのであれば、それぞれの場所に1つずつ置くのもよし。

数を少なくして片付けが面倒くさくなるより、数を増やして楽に片付けられる方がいい場合もあると思えば、肩の荷も楽になるのではないでしょうか。

そして収納には必ずラベルをつけておくことが大事です。

※ラベルとは収納の中に何が入っているかを書いたカードやシールのことです。

自分が分かっているから大丈夫だと思っていても、意外に記憶とは曖昧なもの。

よく使うモノは覚えていても、(電球のストックとか)しょっちゅう使うモノではない場合は「どこに置いたっけ?」となって探したけど見つからず、仕方なしに買った後に見つかる…というのはよくある話です。

特に一緒に暮らしている人がいる場合は、ラベルがあれば何がどこにあるかが目で見て分かるので、「あれどこ?」攻撃を減らすことができますのでね。

記憶より記録ということで、ラベルはつけるようにしてくださいね。

ラベルをつけるなんで面倒くさいと思うかもしれませんが、面倒くさいのは最初だけです。

一度ラベルをつけてしまえば、後はモノや収納の見直しをしたときにつけ替えればいいだけなので、ちょっとだけ、頑張ってみてくださいね。

片付けの意味とポイント

片付けとは「使ったモノを元の場所に戻すこと」です。

つまり「元の場所」がないと、片付けることはできないということです。

例えば「食器棚からコップを取り出して飲み物を飲み、コップを洗って水切りカゴに入れる」というのは、一見片付けているようですが違います。

この場合はコップの水気を切って、食器棚に戻して初めて「コップを片付けた」と言えるわけなのです。

モノが元の場所に戻っていないと、次に使うときに「あれ?どこいった?」と探さないといけなくなる可能性もありますので、モノを使ったら、必ず元の場所に戻すクセをつけるようにしてくださいね。

そうすることで「いつも決まった場所にある」という状態を維持することができ、モノを探すストレスもなくなりますよ。

まとめ

整理=必要なモノと不必要なモノを分けて、必要なモノを選び取ること

収納=使うモノを使う場所に出し入れしやすく収めること

片付け=使ったモノを元の場所に戻すこと

整理、収納、片付けのそれぞれの言葉の意味がお分かりいただけたでしょうか。

整理も収納も片付けも、他の誰でもなく自分自身のためにするものです。

だからこそ

・自分にとって必要かどうか

・自分はどこで、いつ使うのか

・自分が出し入れしやすいかどうか

ということを大事にしてくださいね。

そうすればきっと、片付けのハードルが下がって暮らしが楽になりますよ。